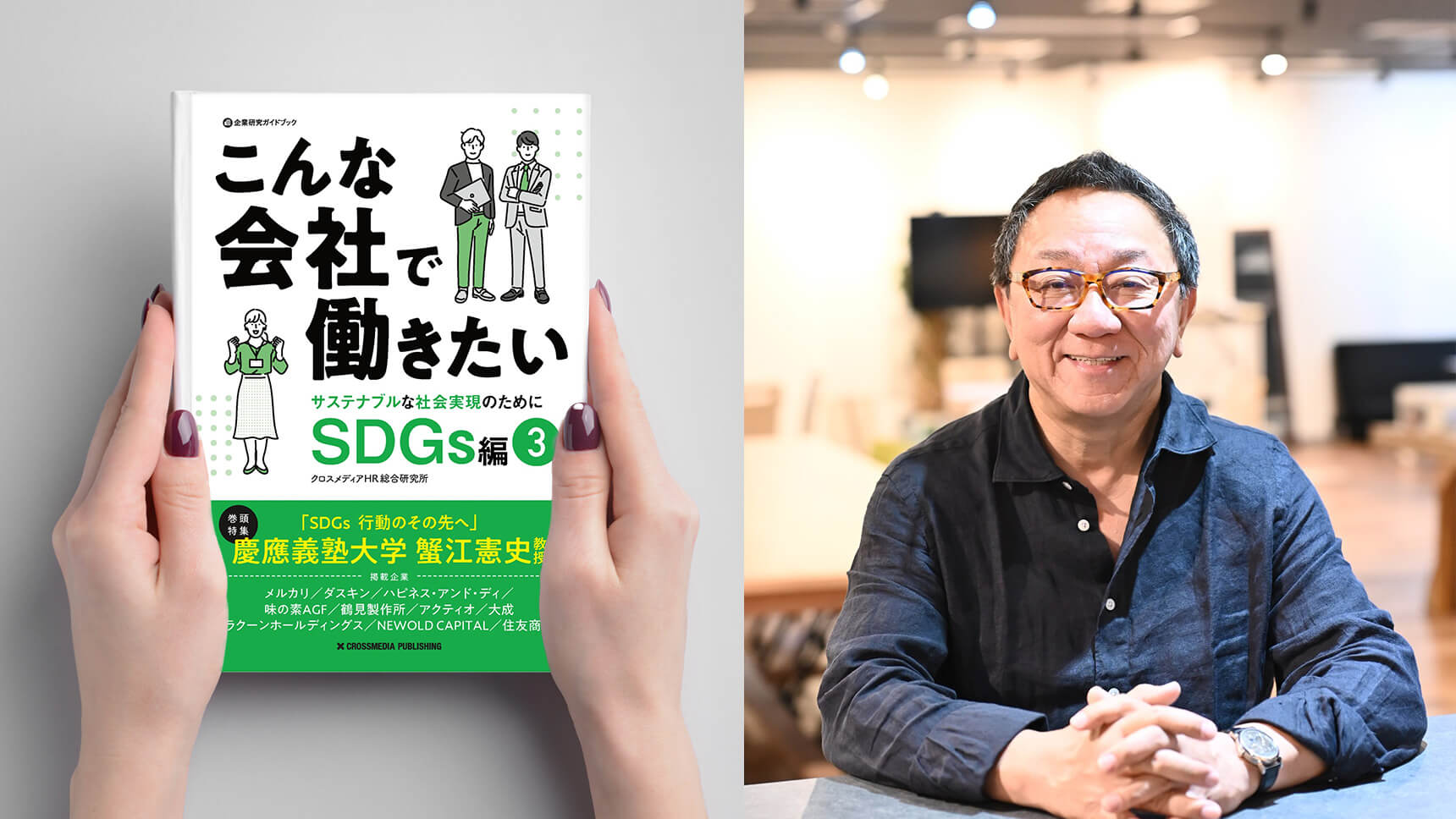

ラクーンホールディングスが掲載されている書籍「こんな会社で働きたい〜サステナブルな会社実現のために〜SDGs編③」をご紹介します!

書籍紹介の前編となる本記事では、弊社代表が語る事業にかける思いについて、インタビュー形式で一部ご紹介できればと思います。

ラクーンホールディングスについて

「企業活動を効率化し便利にする」を理念に掲げ、企業間取引(BtoB)における新しいインフラを創造、提供しているラクーンホールディングス。

BtoBの卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」を事業の軸に、決済、保証、越境ECなど、時代に即した問屋的仕組みを考案、そのDX化を進めて地方創生にも力を注ぐ、革新的な企業です。

書籍でこのようにご紹介いただいている当社、ラクーンホールディングス。BtoB領域における複数の事業を展開しています。そんな弊社がどのように生まれたのか、どのような思いで事業を運営しているのか、代表取締役社長の小方に語ってもらいましょう。

新しい問屋の業態は、約800年前にお手本が

創業は1993年、私が前職の都市計画エンジニアを辞め、一人で輸入販売業を興したのが発端です。創業当時、とある不運で輸入品の過剰在庫を抱えた経験があり、その時に「在庫はなぜ発生するんだろう?」と考えたことが、BtoBにおける新しいインフラの創造と提供という、今の業態の原点になりました。

過剰在庫という苦い経験を経て、在庫と流通に深い関心を抱くようになったのですが、当時いろいろ調べても、在庫の問題を真剣に考えている人は一人もいない状況でした。人に尋ねても、「暗い話題で興味がないから、誰も研究していない」と、にべもない。そこで、自分で「在庫を科学する」ことを始めたんです。調べて、分析し、仮説を立てる。私が元々、理系のエンジニアで、物事を科学することが得意なことも幸いしました。

そうやって調べていくと、メーカーは「たくさん購入して返品しないのがいい小売店」と言い、小売店は「在庫をたっぷり用意して、1個単位で卸してくれるのがいいメーカー」と言う。つまり両者は利害が一致せず、在庫を押し付けあっていたんです。そこには「最大最適」ということを考える人がいなかった。私からすれば、その解決策を考えることが、やりがいのある仕事に思えたというわけです。こうして、当社の事業の軸となる、BtoBの卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」が誕生しました。

「スーパーデリバリー」は、アパレル・雑貨を中心とするメーカーが、卸販売したい商品をサイトに掲載、その商品を求める事業者が小ロットから仕入れをできるサービスです。事業者は通常、商品をメーカーや問屋の実店舗から仕入れますが、メーカーにとって取引実績がない事業者や小規模事業者との取引は、与信判断の手間と代金未回収のリスクを伴います。しかし「スーパーデリバリー」では、サイト側が商品の代金を回収するため、メーカーは与信管理の手間も代金未回収のリスクも回避できます。

一方、資金の少ない小売店は、通常の取引では信用が薄いと見なされ、特に最初は現金先払いとなりがちです。でも、これでは経済が発展しません。そこで「スーパーデリバリー」に、誰もが使える決済機能を持たせたのです。顔を見たことのない他人同士でも、支払いの保証をする機能があれば、真面目な人がいい商売をできるはず。そう考えたのです。

さらにインターネットを通して仕入れができれば、小売店はかつてのように、一日休んで展示会や問屋をいくつも巡って仕入れをする労力が省けます。メーカーと地方の小売店の間に物理的な距離があっても、それが小売店に不利に働くこともなくなります。

このサービスは、実は約800年前、近江の国(現在の滋賀県)の商人が始めた問屋の業態とよく似ています。

近江の商人は、例えば京都の反物を、東北などそうした商品がない地域へ持って行きました。先方の小売店ではその品を仕入れたいものの、先立つ代金がない。そこで近江商人は、「これはきっと売れるから、1カ月後にまた来ます。売れなかったら、その時は持ち帰るので」と、商品を置いていったんです。これはおそらく、史上初めての掛売りです。そして商品を自分で届ける、これは物流にあたります。つまり近江商人は、決済と物流の機能を同時に備えた初の中間流通業者だったのです。

ちなみに今、問屋という業態は衰退の一途を辿っています。しかし私は、これをインターネットで解決できると思っています。問屋の機能は、「これは新商品です」と伝える情報と、自分で運ぶ物流、そして決済の3つに分解できます。その内の物流は今、専門業者に委ねられるので、情報と決済の機能が重要になってきます。昔ながらの掛売りは、実は物理的・心情的に近い人同士でないと成立しにくい商習慣で、近代社会では実用性が乏しくなっています。当社が決済を事業化したことには、そんな背景もあるのです。

次世代と共に事業を育み、サステナブルな未来をつくる

当社の理念は「企業活動を効率化し便利にする」ことで、機械ができることは人間が無理してやる必要はないと思っています。自動化できるところはそれを推進し、人間らしい時間をたっぷりと確保する。これからの時代は「量的」な努力ではなく「質的」な努力が求められます。誰かと会ったり、趣味を大切にしたり、こうした豊かな時間が、いいアイデアにつながっていくのです。それを社内から実践し、ほとんどの社員は午後7時には業務を終えて退社します。

今は仕事を選ぶ時代で、人生は働くためだけにあるのではない。我々は人生を楽しむために働くべきですが、仕事にも意味を求められるといいですよね。それなら、やはり世の中の役に立つ方がいい。ただ、職業に上下はないですし、一人ずつ持って生まれた違いや多様性をリスペクトする会社でありたいと思っています。そして社員が志高く、夢を語る会社であって欲しい。

そんな社員が集う会社としては、次の世代に残る事業を興したいと思います。次代に残るということは、社会の巨大なニーズと付き合うことを意味します。社会的ニーズが大きければ、それは大義という言葉になります。その時、会社は会社の規模を超えて産業になるのです。

それは周りに与える影響がとても大きいですよね。そして、自分の代では終わらないかもしれない。ですから、この事業に理解を示す人を探します。見つかれば嬉しいですから、育てますよね。そんな好循環のためにも、高い志を持つ若者と、一緒に働いていきたいと思っています。

※引用元:こんな会社で働きたい サステナブルな社会実現のために SDGs編③

今回は書籍にも掲載された、代表・小方へのインタビューをご紹介しました!

小方の抱くとても熱い思い、みなさまにも届いたでしょうか?

この記事を見てラクーンで働いてみたいと思ってくださった方がいれば、近い将来お会いできるのを楽しみにしています。ぜひ以下のリンクから採用ページをご覧ください。

ラクーンで働くことに興味がある方はこちら

次回の記事では書籍紹介の後半として、弊社メンバーの仕事のやりがいをご紹介します。どうぞお楽しみに〜!

※この記事の内容は、取材・公開時点の情報です。所属や業務内容、その他の情報は現在と異なる場合があります。

最新情報は、新着記事や弊社コーポレートサイトをご確認ください。